この記事の監修者

|

「家とあなたを護る。」害虫・害獣駆除から雨漏り・大規模リフォームまで。一級建築士事務所ならではのワンストップサービスで、大切な家とお客さまの健康を守ります。害虫・害獣駆除、総合リフォーム、外壁の塗装や屋根の葺き替え、雨漏り工事、建築・土木工事に災害復旧工事などワンストップサービスで施工。シロアリの駆除歴15年、対応件数累計18,000件の豊富な実績があり、経験豊富なスタッフがお客様のニーズに合わせて、害虫駆除いたします。 |

シロアリ駆除・予防方法の一つとして注目されるベイト工法は、人やペットの健康への影響が少なく、他にもさまざまな利点のある施工法です。

しかし、費用や効果が出るまで時間がかかるといったデメリットもあります。

この記事ではベイト工法のデメリットを詳しくお伝えし、他の駆除方法との違いやDIYの可否なども合わせて解説します。自宅のシロアリ駆除・予防に最適な方法を検討するための参考にしてください。

このような方におすすめ

- ベイト工法について詳しく知りたい方

- ベイト工法のデメリット・注意点について詳しく知りたい方

- 自宅に最適なシロアリ駆除方法を探している方

ベイト工法とは

ベイト工法はシロアリ駆除・予防の現場で、近年注目されている施工方法です。これまで主流だった薬剤を床下や外壁に散布する方法とは異なり、薬剤を使用しない方法として知られています。

本記事では、公益社団法人日本シロアリ対策協会が発行する「維持管理型シロアリ防除工法標準仕様書」をベースに、ベイト工法のオフィシャルな施工法を解説します。

ベイト工法の仕組み

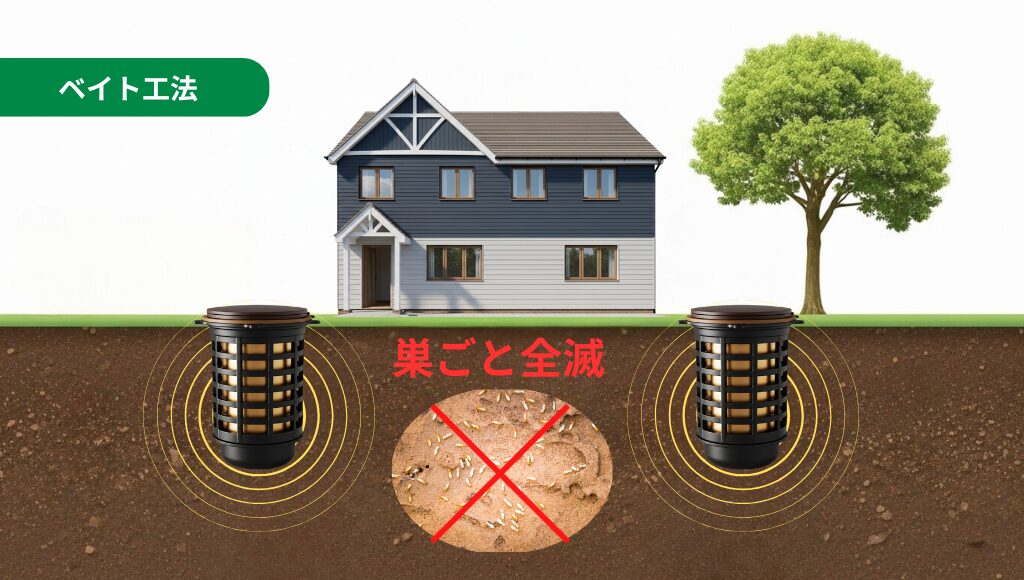

ベイト工法とは、地中にベイト剤と呼ばれるシロアリ専用の毒餌を仕込み、シロアリに持ち帰らせることで、巣そのものの根絶を狙うシロアリ駆除の方法です。ベイト(bait)は英語で「餌」という意味をもちます。

ベイト工法に使う道具は大きく3つあります。

ベイト工法に使う道具

- ベイト剤

- 容器(ステーション)

- 餌木

ベイト剤・・・殺虫成分を混ぜた毒餌のことです。シロアリに持ち帰ってもらうため、殺虫剤と違って遅効性の毒が使われています。シロアリにとっては毒でも、人間にとってはほとんど無害な成分です。

容器(ステーション)・・・ベイト剤や餌木を入れて、地中に埋めて使います。シロアリが侵入しやすいよう全体に適度な隙間があります。

餌木・・・シロアリの餌となる木材のことです。シロアリをおびき寄せるために使います。

シロアリは冬でも冬眠せず活動を続けるため、ベイト工法は季節を問わず年中有効です。ただし、シロアリは気温25℃〜35℃程度がもっとも活発なため、春から夏にかけてはベイト剤への食いつきがよく、効率的な駆除が期待できます。

こちらもCHECK

-

-

【プロが監修】シロアリ駆除にベイト工法はどれくらい効果があるの?DIYとの違いも解説

ベイト工法とはシロアリ駆除・予防のための施工方法の一つです。 薬剤を散布するシロアリ駆除の一般的な方法とは違い、毒餌(ベイト剤)を使うことが大きな特徴です。 本記事では、ベイト工法の仕組み、メリット・ ...

続きを見る

バリア工法との違い

シロアリ駆除・予防工法のなかで、日本でもっとも多く施工されているのは「バリア工法」と呼ばれる工法です。液剤工法、液剤施工と呼ばれることもあります。

バリア工法は、住宅の床下に液状の薬剤を散布してシロアリを駆除すると同時に、バリア層を構築しシロアリの侵入を防ぐ施工法です。

こちらもCHECK

-

-

【プロが監修】シロアリ駆除の主流、バリア工法とは?DIYとプロによる施工方法も比較

バリア工法とは、シロアリ駆除・予防方法のなかで、もっとも一般的な施工方法です。 家の床下に専用薬剤を満遍なく散布することで、土中に侵入しているシロアリを駆除すると同時に、新しいシロアリが侵入できない層 ...

続きを見る

| ベイト工法 | バリア工法 | |

| 仕組み | 家の周辺にベイト剤(毒餌)を設置し、シロアリに巣に持ち帰らせる | 床下の土壌に薬剤を散布し、シロアリが侵入できない層(バリア)をつくる |

| 施工箇所 | ・建物の外周

・とくに被害の多い被害箇所 |

主に床下で、建物の構造によっては、玄関、風呂場など |

| 使用する薬剤 | ・脱皮阻害剤(IGR剤) | ・液状薬剤

(日本しろあり対策協会の指定薬剤は全部で26種類) |

| 効果 | ・シロアリを巣ごと根絶する | ・薬剤に触れたシロアリを駆除する

・シロアリの侵入を防ぐ |

| 持続性 | 1年間 | 5年間 |

| 即効性 | 施工から1〜2ヶ月程度で効果が現れる | 施工後すぐに効果が現れる |

| 安全性 | 高い | 高いが、化学物質過敏症の場合は注意 |

通常、バリア工法とベイト工法は併用せず、バリア工法が施工できない住宅にて、第二の選択肢としてベイト工法が選ばれるケースが多いです。

ただし、庭の切り株や木製の柵など、すでに特定の場所がシロアリ被害にあっている場合、被害場所の近くにベイト剤を設置することもあります。

ベイト工法の7つのデメリット

ベイト工法の代表的なデメリット・注意点を7つ挙げています。それぞれ詳しく解説します。

ベイト工法のデメリット

- 即効性がなく、駆除完了まで半年かかる場合もある

- 他の工法と比べて費用が1.5〜2倍かかる

- シロアリが食いつくまで、1〜2ヶ月ごとに点検が必要

- 最低でも年に1回の定期点検が必要

- 敷地が狭いと施工が難しい

- コンクリート部分への施工には追加料金がかかる

- カンザイシロアリの駆除はできない

即効性がなく、駆除完了まで半年かかる場合もある

ベイト工法はそもそも、即効性の高い薬剤は使いません。あえて遅効性の薬剤を使うことで、薬剤を巣に持ち帰らせ、巣ごと根絶することを狙います。

使用する薬剤はIGR剤(昆虫成長制御剤)で、シロアリの脱皮を阻害する成分が含まれています。ベイト剤を摂食したシロアリは、脱皮がうまくできずに死亡する仕組みです。

脱皮の頻度は数日から数週間と言われており、それまでシロアリは死にません。

つまりベイト工法が成功するまでには「シロアリがベイト剤を発見」「巣内にベイト剤がいきわたる」「薬剤の効果でシロアリが死ぬ」と工程を経る必要があり、それぞれの工程には時間がかかります。

効果が出るまでの目安は最低でも1〜2ヶ月で、シロアリの食いつき次第では数ヶ月から半年程度かかるケースもあります。

他の工法と比べて費用が1.5〜2倍かかる

費用の算出方法は工法ごとに変わり、明確な比較は難しいですが、ベイト工法は他の工法と比べて割高な傾向があります。

一般的な住宅の広さである20〜40坪の場合、施工費用の相場は以下の通りです。

| 床面積 | ベイト工法 | バリア工法 |

| 20坪 | 186,000~240,000円 | 124,000~166,000円 |

| 30坪 | 279,000~360,000円 | 186,000~249,000円 |

| 40坪 | 372,000~480,000円 | 248,000~332,000円 |

施工費用は、ベイト工法の場合は埋め込む容器の数の多さ次第で、バリア工法の場合は1階床面積の大きさで決まります。住宅の構造や形状によっても費用は増減するため、上記は目安として考えてください。

シロアリが食いつくまで、1〜2ヶ月ごとに点検が必要

餌木の設置から1〜2ヶ月ごとに、シロアリが食いついているか確認が必要です。

自分で容器の中を確認することもできますが、シロアリは臆病な性格であり下手に刺激すると巣ごと別の場所に逃げられる可能性があります。駆除業者に任せた方が、シロアリから警戒されず駆除をスムーズに進められるでしょう。

シロアリが餌に食いつくまでにかかる時間は巣からの距離やシロアリの活動量によって異なり、短いときで1ヶ月、長いときで半年ほどかかるケースもあります。

最低でも年に1回の定期点検が必要

ベイト工法は、一度の施工で1年間の効果継続が見込めます。しかし、その後も効果を持続させる場合、駆除業者による容器の点検と、ベイト剤の補充が必要です。

バリア工法の場合は5年間効果の続く薬剤が使われることが多く、一度施工すればほったらかしで問題ありません。しかし、ベイト工法の場合は頻繁に点検をする必要があり、そのたびに費用がかかります。

さらに、シロアリがベイト剤に食いつかなくなってすぐ「もう大丈夫だ」と容器を撤去してしまうと、巣が根絶できていない場合もあります。しばらくは様子を見ながら続ける必要があります。

1年経ってもベイト剤周辺にシロアリが出没しなくなって、ようやく周辺の巣は根絶されたと判断できます。その後にベイト剤は撤去して大丈夫です。

敷地が狭いと施工が難しい

ベイト工法は、建物の周りをぐるっと取り囲むように専用容器を埋め込む必要があります。容器を埋め込むための敷地がない場合、施工は難しいです。

具体的には、建物と道路までの幅が30〜40cm以下の場合、ベイト工法は使えません。

コンクリート部分への施工には追加料金がかかる

敷地がコンクリートで覆われている場合、コア抜きと呼ばれるコンクリートに穴を開ける工事が必要です。ドリルを使って、直径10cm程度の穴をつくり、そこにベイト剤を設置します。

一箇所につきプラスの工事費用がかかります。費用は業者によって異なりますが、15,000円~20,000円程度が相場です。

カンザイシロアリの駆除はできない

ベイト工法で効果のあるシロアリは、ヤマトシロアリとイエシロアリの2種類です。シロアリ被害の90%以上は、この2種類のシロアリによるものです

| ヤマトシロアリ | イエシロアリ | |

| 見た目

職アリ(働きアリ) |

|

-e1759395243480.png) |

| 見た目

羽アリ |

|

|

| 分布 | 宮城県仙台市から沖縄本島までの多くの都府県に点在 | 奄美大島以南と小笠原諸島 |

| 体長 | 4.5〜7.5mm | 7.4〜9.4mm |

| 巣の中の個体数 | 数百~数千匹 | 数百~数千匹 |

| 特徴 | ・生息範囲が広く、シロアリの中でもっとも被害件数が多い種類

・巣内の個体数はイエシロアリよりも少なく、10,000~30,000匹程度 ・暗く湿気がある場所を好むため、床下や浴室で巣が見つかることが多い |

・世界のシロアリの内でももっとも被害をもたらす種で、「世界の侵略的外来種ワースト100」に選ばれている

・巣のサイズは大きいもので直径1mにおよび、個体数は100万匹に達することもある |

日本には他のシロアリも生息しますが、ベイト工法による効果が実証されていません。

具体的に、効果がないとされているのはカンザイシロアリと呼ばれる種類で、「乾材=乾いた木材」を好んで食べるシロアリ種類の総称で、日本ではアメリカカンザイシロアリ、ダイコクシロアリが確認されています。

すべてのシロアリ被害のなかで、0.3%程度の被害率と数字だけ見ると低いですが、発見が難しいため実際はさらに被害が多いと考えられています。

| アメリカカンザイシロアリ | ダイコクシロアリ | |

| 見た目

職アリ (働きアリ) |

|

|

| 見た目

羽アリ |

|

|

| 分布 | 宮城県仙台市から沖縄本島までの多くの都府県に点在 | 奄美大島以南と小笠原諸島 |

| 体長 | 6~8mm | 5~6mm |

| 巣の中の個体数 | 数百~数千匹 | 数百~数千匹 |

| 特徴 | ・アメリカのワシントン州からメキシコのカリフォルニア半島にかけての太平洋沿岸地域に主に生息

・日本へは家具や荷造材などとともに持ち込まれた ・屋内の乾燥材へ拡がり、家の建て直しが必要なほどの被害を与えるケースもある |

・乾燥に極めて強く、ピアノや家具のような木製品から建造物、野外の枯枝などの中に生息する

・少数の個体から巣がつくられることから、世界の熱帯地方に拡がった ・和名は、兵蟻の頭部が大黒頭巾に似ていることに由来する |

カンザイシロアリを駆除する場合、日本では穿孔注入処理法と塗布・吹付け処理がよく使われます。

穿孔注入処理とは、シロアリが住み着いた木材にドリルで穴を開け、その穴から専用の駆除薬剤を注入する方法です。

塗布・吹付け処理とは、専用薬剤の塗布と吹付けによって、シロアリが住み着いた木材に薬剤を染み込ませる方法です。

文化財や古文書の保管庫ではガス燻蒸処理と呼ばれる、ガスを使った駆除・予防方法もあります。しかし、日本の住宅は密集しており、ガスを使うと近隣住民に被害が及ぶ可能性があります。そのため、日本の住居で実施されることはほとんどありません。

ベイト工法のメリット

主なメリットは以下の4つです。それぞれのメリットについて詳しく解説します。

ベイト工法のメリット

- 人やペットの健康への影響が少ない

- ニオイがしない

- ホコリが舞わない

- 室内工事が不要で、普段どおり生活できる

人やペットの健康への影響が少ない

薬剤自体に人体への有害成分が少ないことに加え、固体なので誤って吸引することもありません。

妊婦、乳幼児、ご高齢の方といった免疫力の低い人、アレルギー体質、シックハウス症候群、化学物質過敏症の方がいるご家庭でも気兼ねなく利用できます。

同様に、ペットへの影響も小さいといわれています。犬や猫などの哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類など種類に限らず、施工による影響は出ないでしょう。

ただし、ペットが埋めたベイト剤を掘り起こして食べると、健康に悪影響が出る可能性があります。心配な場合はベイト剤を埋めた場所を柵で囲い、入れないようにしましょう。

ニオイがしない

ベイト剤に使われる薬剤成分(クロルフルアズロン、ビストリフルロン、ノバフルムロン)は、いずれも無臭です。

揮発性も非常に低いため、土中の専門容器から住居まで飛んでいくことはありません。

ホコリが舞わない

バリア工法の場合、薬剤を床下に散布する都合上、床下と住宅とを行き来する必要があります。そのため、対策をしても床下のホコリが住宅の中に侵入してくることは防げません。

ベイト工法の場合は床下で作業する必要がなく、ホコリが住宅に上がる心配は不要です。

室内工事が不要で、普段どおり生活できる

バリア工法の場合は床下に薬剤を散布することが必要なため、住宅の構造によってはドリルで小さな穴を開け、薬剤を注入することが必要です。

たとえば、玄関や勝手口でドア枠の木材がコンクリートおよびタイル面に埋まっている場合は、その木部の根元に約4〜6mm程度の穴を開けて薬剤を注入します。

ベイト工法の場合、室内工事は不要です。住宅には一切触れずに施工を終えられます。

ベイト工法のDIYはオススメできない

シロアリ用のベイト剤は市販されており、個人でも手に入れられます。そのため、駆除業者への費用を抑えるために、ベイト工法を自分でやりたいと思う方もいるでしょう。

しかし、本当に効果のある駆除・予防をしたい方は駆除業者に頼んだ方がよいでしょう。ベイト剤が手に入っても、効果的な施工をおこなうには専門的な知識やノウハウが必要だからです。

日本シロアリ対策協会により認定を受けているシロアリ駆除業者は、ベイト工法の施工時に「ベイト工法管理者」を置くことが義務付けられています。

ベイト工法管理者は「シロアリ防除施工士」の有資格者であり、カリキュラムに沿った講習試験の合格者です。シロアリの生態から木材、薬剤、建築、駆除・予防施工に関する専門的な知識をもっています。

専門知識のない人がDIYでベイト工法を施工した場合、どのような問題が起こるのか詳しく解説します。

|

シロアリ被害の正確な調査が難しい

シロアリ被害の調査は、床下、天井や屋根裏、通気口、台所や風呂場の排水管といった、被害の出やすい場所を網羅的に調査する必要があります。

シロアリ駆除業者は専門的な知識や長年の駆除経験をベースにシロアリ被害の検査をおこない、最適な駆除方法を選択しており、素人には難しいでしょう。

とくに木材被害に関しては「打診」と呼ばれる音で判断する方法が使われ、表面上はキレイでも、中身はスカスカになっている木材を見分けます。経験がないと、音だけで被害状況を推察することは難しいです。

調査の途中でシロアリの通り道である蟻道(ぎどう)を壊してしまうとシロアリが警戒をし、住宅の別の場所へと移動してしまうケースもあります。

そのぶん、被害範囲が拡大することも考えられるため、適切な作業を遂行していくことが求められます。

効果的な駆除方法の選定が難しい

シロアリ駆除業者は、調査の結果、「生息するシロアリの種類」「巣のおおよその大きさ」「木材被害の深刻度」を把握したうえで、「どの駆除方法が最適か」「どれくらいの薬剤量が適切か」を判断します。

ベイト工法においても、地面に埋める容器の数や間隔が不適切だったり、定期検査のやり方や頻度を見誤ると、せっかく手間と費用をかけて実施しても、巣の根絶ができない可能性があります。

作業者の健康管理・事故防止が難しい

シロアリ駆除業者は、日本シロアリ対策協会が規定する『安全管理基準』を順守し、作業従事者の健康管理、作業現場での事故防止を徹底しています。

それらを学ばず現場経験もない場合、健康被害や工具使用中の怪我といった事故のリスクも考えられます。

とくに床下、天井や屋根裏といった普段立ち入らない場所は病原菌が充満していたり、ネズミやゴキブリなど感染症を媒介する生き物と遭遇をする危険があり、健康への影響が出る可能性もあります。

土壌への穴開けなど専門的な作業が難しい

ベイト工法は効果を最大限に高める場合、決められた間隔で容器を土中に埋める必要があります。

しかし、硬い土層、コンクリート層の場合、駆除業者は専門の機材を使い小さな穴をくり抜き、ベイト剤を埋めなければなりません。

地面をくり抜くには専門の機材が必要です。機材の購入となると数十万円以上することもあるため、DIYの方が高くつく可能性があります。

シロアリによる被害

シロアリ被害を放置すると、住宅に深刻な影響を与えます。シロアリがもたらす問題について具体的に解説します。

シロアリ被害がもたらす建物の耐久度低下

シロアリによる建物被害は深刻な問題で、食害された木材の耐力は明らかに低下します。

野外でシロアリに食害させた実大材の強度試験では、断面が16%減少した材において圧縮強度と曲げ強度は約半分にまで低下しました。肉眼的な食害度よりも強度低下が激しいです。

それによって、建物全体の耐震性が低下します。1995年に起こった阪神淡路大震災の調査により、全壊した建物のうち多くの建物がシロアリ被害にあっていたことがわかっています。

2016年の熊本地震で倒壊した建物のなかにも、シロアリ被害が原因で倒壊した建物があったと後の調査で明らかになりました。

参考

『「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書のポイント』国土交通省 住宅局

修繕・リフォーム費用がかかる

建て替えまで必要なケースはほとんどなく、多くの場合は被害箇所の補修・補強がメインになります。

修繕・リフォームにかかる費用は被害内容によって変わり、以下のような相場です。

| 補修場所(1箇所あたり) | 相場 |

| 床下の補強(腐食した木材の交換など) | 20~50万円程度 |

| 柱の補強 | 10~50万円程度 |

| 床材の張り替え | 100〜200万円程度 |

| 柱の交換 | 100~200万円程度 |

| 建物基礎部分の補強 | 200万円以上 |

| 屋根や梁の修繕 | 200万円以上 |

シロアリ被害が比較的軽微なうちに駆除や対策をしておけば、大規模な修繕・リフォームが不要になるため、結果的にトータルの支出を抑えられます。

早期依頼で被害を抑える

ベイト工法は効果が出るまでに数ヶ月から半年かかる施工方法であるため、失敗したことがわかるのも数ヶ月後です。

イエシロアリの場合、体重3.5mgの個体が一日に体重の50分の1程度の木材を食べることが実験の結果からわかっています。

一般的なイエシロアリの集団は約100万頭から構成されており、計算すると一日に70gの木材を消費します。

半年間放置した場合、12.6kgの木材が食べられる計算になり、これは住宅に用いられるスギの柱(10cm角、長さ3m)1本半に相当するのです。

侵食された柱のリフォーム、場合によっては建て替えまで必要になることを考えると、効果があるかどうかわからない方法を長期間続けるのは危険です。

まずプロに相談し、無料診断から始め、住宅の被害状況を踏まえたうえで最適な方法で駆除を依頼した方が、トータルの費用は抑えられる可能性が高いです。

まとめ

シロアリ駆除でベイト工法を検討中の方は、デメリットを把握して、気になるようなら別の工法を検討しましょう。

ベイト工法の主なデメリットは以下の7つです。

|

早期発見・専門業者への相談が住まいと家族の安心を守る最善策です。少しでも不安があれば、迷わず無料相談を活用してください。

この記事の監修者

|

「家とあなたを護る。」害虫・害獣駆除から雨漏り・大規模リフォームまで。一級建築士事務所ならではのワンストップサービスで、大切な家とお客さまの健康を守ります。害虫・害獣駆除、総合リフォーム、外壁の塗装や屋根の葺き替え、雨漏り工事、建築・土木工事に災害復旧工事などワンストップサービスで施工。シロアリの駆除歴15年、対応件数累計18,000件の豊富な実績があり、経験豊富なスタッフがお客様のニーズに合わせて、害虫駆除いたします。 |