この記事の監修者

|

「家とあなたを護る。」害虫・害獣駆除から雨漏り・大規模リフォームまで。一級建築士事務所ならではのワンストップサービスで、大切な家とお客さまの健康を守ります。害虫・害獣駆除、総合リフォーム、外壁の塗装や屋根の葺き替え、雨漏り工事、建築・土木工事に災害復旧工事などワンストップサービスで施工。シロアリの駆除歴15年、対応件数累計18,000件の豊富な実績があり、経験豊富なスタッフがお客様のニーズに合わせて、害虫駆除いたします。 |

シロアリ駆除・予防方法の一つであるベイト工法は、必要な道具がネットショップやホームセンターで揃うためDIYが可能です。

しかし効果的なシロアリ駆除や予防は難しく、せっかく頑張って取り組んでも失敗してしまうケースが多いです。

ベイト工法は効果が出るまでに時間のかかる工法のため、失敗するとシロアリ被害が深刻化し、修繕費用が高くつく可能性もあります。

本記事ではDIYでベイト工法を成功させるための具体的な手順から注意点まで、詳しくお伝えします。

このような方におすすめ

- ベイト工法について詳しく知りたい方

- ベイト工法DIYの具体的な手順と準備物を知りたい方

- ベイト工法DIYとプロによる施工の違いを知りたい方

Contents

ベイト工法とは

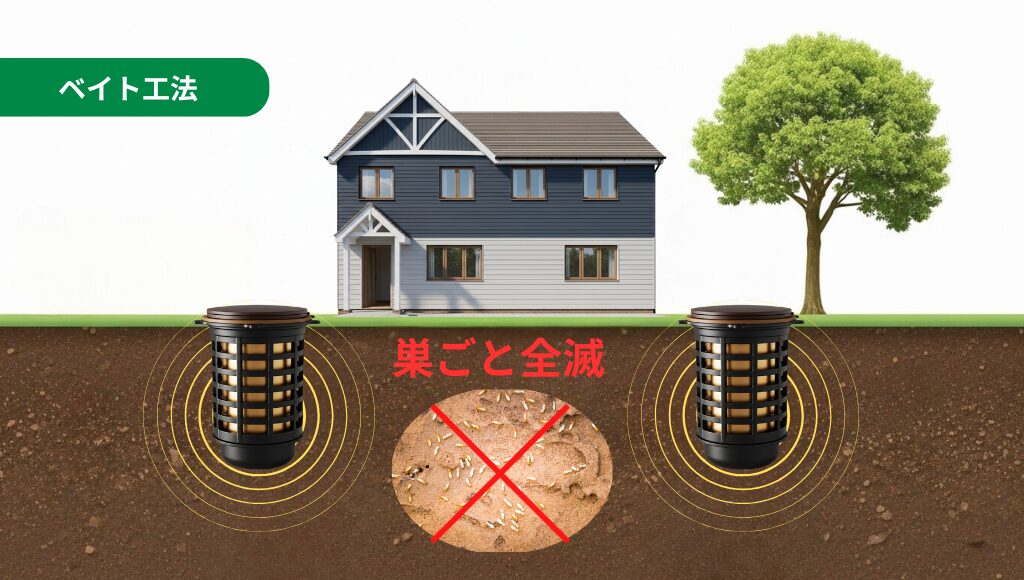

ベイト工法はシロアリ駆除・予防の現場で、近年注目されている施工方法です。これまで主流だった薬剤を床下に散布するバリア工法と違い、薬剤を散布しない方法として普及しています。

公益社団法人日本しろあり対策協会が発行する「維持管理型シロアリ防除工法標準仕様書」をベースに、ベイト工法のオフィシャルな施工方法についてお伝えします。

ベイト工法の仕組み

ベイト工法とは、地中にベイト剤と呼ばれるシロアリ専用の毒餌を仕込み、それをシロアリに持ち帰らせ、巣そのものの根絶を狙うシロアリ駆除の方法です。

ベイト(bait)は英語で「餌」という意味をもちます。

これまでシロアリ駆除・予防は一回で完了するバリア工法が主流でしたが、ベイト工法は長期にわたって何度も点検をおこないながらシロアリを巣から根絶させる工法です。

確立されたのは比較的最近で、日本では2002年4月に日本しろあり対策協会によって標準の工法として採用されています。

ベイト工法に必要なもの

ベイト工法に必要なのは主に以下の3種類です。

|

ベイト剤・・・殺虫成分を混ぜた毒餌のこと。シロアリに持ち帰ってもらうため、殺虫剤と違って遅効性の毒が使われています。シロアリにとっては毒でも、人間にとってはほとんど無害な成分です。

容器(ステーション)・・・ベイト剤や餌木を入れて、地中に埋めて使います。シロアリが侵入しやすいよう、全体に適度な隙間があります。

餌木・・・シロアリの餌となる木材のこと。シロアリをおびき寄せるために使います。

効果のあるシロアリの種類

ベイト工法は対象とするシロアリの生態を利用した工法である特性上、効果のあるシロアリ種が明確に定められています。

対象となるのは、ヤマトシロアリとイエシロアリの2種類です。

| ヤマトシロアリ | イエシロアリ | |

| 見た目

職アリ(働きアリ) |

|

-e1759395243480.png) |

| 見た目

羽アリ |

|

|

| 分布 | 宮城県仙台市から沖縄本島までの多くの都府県に点在 | 奄美大島以南と小笠原諸島 |

| 体長 | 4.5〜7.5mm | 7.4〜9.4mm |

| 巣の中の個体数 | 数百~数千匹 | 数百~数千匹 |

ヤマトシロアリは生息範囲が広く、日本におけるシロアリ被害件数のなかでもっとも多くを占めている種類です。

暗く湿気がある場所を好むため、床下や浴室で巣が見つかることが多いです。

イエシロアリは世界のシロアリの内でも大きな被害をもたらす種類として知られており「世界の侵略的外来種ワースト100」に選ばれています。

巣のサイズは大きいもので直径1mにおよび、1つの巣にいる個体数は100万頭に達することもあります。

効果の認められないシロアリの種類

日本に生息する24種類のシロアリのうち、ヤマトシロアリとイエシロアリ以外で住居に被害を与えるのは、アメリカカンザイシロアリとダイコクシロアリの2種類です。

| アメリカカンザイシロアリ | ダイコクシロアリ | |

| 見た目

職アリ (働きアリ) |

|

|

| 見た目

羽アリ |

|

|

| 分布 | 宮城県仙台市から沖縄本島までの多くの都府県に点在 | 奄美大島以南と小笠原諸島 |

| 体長 | 6~8mm | 5~6mm |

| 巣の中の個体数 | 数百~数千匹 | 数百~数千匹 |

アメリカカンザイシロアリは、アメリカのワシントン州からメキシコのカリフォルニア半島にかけて、太平洋沿岸地域に主に生息しています。日本へは家具や荷造材とともに持ち込まれました。

日本では分布が限られており、それほど被害件数は多くありません。ダイコクシロアリを含む、カンザイシロアリ全体で国内全土のシロアリ被害に占める割合は0.3%程度です。

ダイコクシロアリは、世界の熱帯地方に多く生息しています。アメリカカンザイシロアリ同様、分布が限られており、国内での被害件数は少ないです。しかし発見が難しく被害として報告されていないだけの可能性もあります。

どちらの種類も乾燥に強く、屋根裏の小屋組部材、外構部材、室内部材、床下部材、家具に被害を与えることが多いです。

DIYのメリット

ベイト工法をDIYするメリットを解説します。

ベイト工法をDIYするメリット

- 初期設置費用を削減できる

- 自分のペースで作業ができる

駆除費用を削減できる

ベイト工法をDIYする最大のメリットは駆除費用を抑えられることです。

DIYの場合、ベイト工法にかかる費用は購入したベイト剤の数によって変わります。シロアリ駆除業者に依頼する場合、費用は一般的に以下の計算式で求められます。

| (建物の外周の長さ)×(1mあたりの単価)=(ベイト工法の施工費用) |

DIYと業者による施工の費用相場比較は下記です。

| プロによる施工 | DIY | |

| 1箇所あたりの設置費用 | 3,000円〜5,000円 | 400円~600円 |

| 1箇所あたりの設置費用

(2回目以降) |

1,500円 | |

| 一般的な住宅の総額

(敷地面積約30坪、外周40メートルの場合) |

120,000円〜200,000円 | 16,000円〜24,000円 |

DIYのベイト剤に何を選ぶのかによりますが、初期設置費用の場合はDIYの方が、1箇所あたり7分の1程度で済む計算になります。

ただし、プロによる施工の場合は設置だけでなく、シロアリ被害の検査・診断も含まれるため、単純には比べられません。

また2回目以降の設置は、計測や掘削の手間がかからず、埋めた容器を点検し新しいベイト剤を追加するだけで済むため、設置費用は1,500円/箇所と、初期の3分の1程度まで抑えられます。

自分のペースで作業ができる

駆除業者に依頼する場合、業者のスケジュールに合わせなくてはなりません。

とくにシロアリの活動が活発化する梅雨時期は依頼が多くスケジュールが合わず、待ち時間が発生する場合もあります。DIYであれば、自分の都合のいい時間、タイミングで作業を進められます。

DIYのデメリット

ベイト工法をDIYするデメリットについても解説します。

ベイト工法をDIYするデメリット

- 一般住宅用のベイト剤は、業者用に比べて殺蟻成分が少ない

- 定期確認の手間がかかる

- 失敗時のリスクが高い

一般住宅用のベイト剤は、業者用に比べて殺蟻成分が少ない

業者が使っているものに比べると、市販の薬剤は効果が弱く設定されています。使われている成分は同じでも有効成分の量が少ないためです。業者用と比べると濃度は3〜10倍ほどの差があります。

そのため、巨大な巣を駆除する場合に時間がかかったり、最後まで駆除しきれなかったりする可能性があります。気になる方はベイト剤を多めに用意し、こまめに入れ替えるようにしましょう。

定期確認の手間がかかる

ベイト工法はベイト剤を埋めれば終わりではなく、シロアリが食いついているか、ベイト剤が切れていないかを定期的に確認する必要があります。その頻度は月に1回程度です。

住宅周辺に満遍なく埋めたベイト剤の定期的な確認は手間がかかり、途中でやめてしまう人もいます。

しかし経過観察をしないと、いつの間にかベイト剤が切れてしまい、施工の意味がなくなってしまうこともあります。

手間がかかっても定期確認は必要であり、続けられない場合は素直にシロアリ駆除業者に依頼しましょう。

失敗時のリスクが高い

繰り返しですがベイト工法は、効果が出るまでに数ヶ月から半年かかる施工方法であり、失敗に気づくのも最大半年かかります。

イエシロアリの場合、体重3.5mgの個体が一日に体重の50分の1程度の木材を食べることが実験の結果分かっています。

一般的な規模のイエシロアリの集団は約100万頭から構成されており、計算すると一日に70gの木材を消費します。

半年間放置した場合、12.6kgの木材が食べられ、これは住宅に用いられるスギの柱(10cm角、長さ3m)1本半に相当します。

失敗時のリスクを考え、DIYに挑戦するか、業者へ依頼するかを慎重に検討してください。

ベイト工法はDIYできるのか

必要な道具が揃うからといって、本当にベイト工法のDIYは素人でも可能なのか、詳しく解説します。

薬剤は取り扱えるのか

ベイト工法用の薬剤はホームセンターやネットショップで販売されているため、一般住宅でも入手可能です。

DIYにオススメなのは、ベイト剤・容器・餌木が一体となっているタイプです。薬剤調合や容器への仕込みが必要なく、ベイト剤購入後に取り出した容器をそのまま埋めるだけでセットが完了します。

ただし、先述のようにシロアリ駆除業者が使っている薬剤に比べると効果が弱く、巣の根絶には数が必要で時間もかかります。

業者用薬剤の購入も可能ですが、水での希釈、別売りの容器・餌木の購入が必要です。万一、希釈過程で目や口に入ると健康被害が発生する可能性もあります。

薬剤調合は駆除業者に任せ、DIYの場合は一体型の薬剤を購入した方がいいでしょう。

準備や作業はできるのか

ベイト工法の施工に必要な準備・作業は大きく2つで「住宅の外周を測定して埋める場所を決める」「決めた場所にベイト剤を埋める」です。いずれの工程も駆除業者でなくても実行可能です。

ただし、業者と同レベルの実行は難しいでしょう。

シロアリ駆除業者は、専門的な調査や正確な測定をおこないます。蓄積された経験やノウハウと合わせることで、シロアリ侵入経路の予測、出没可能性の高い場所の割り出しが可能です。

また、住宅周辺が硬い土層やコンクリート層で覆われている場合、DIYは難しいでしょう。

駆除業者は専門の器具を使ってベイト剤を埋めるのに最低限の小さな穴をくり抜きますが、道具なしで穴をあけるのは怪我や配管破損などのリスクがあります。

経過観察やその後の対応はできるのか

ベイト工法はベイト剤を埋めれば終わりではなく、シロアリが食いついているのか、ベイト剤が切れていないかなどの定期観察が必要です。

その頻度はおおよそ、月に1回程度です。

技術的に難しい工程ではないためDIYも可能です。しかし、住宅周辺の至る所に埋めたベイト剤を定期的に取り出して確認するのは手間がかかり、効果が出る前にやめてしまう方も多いです。

経過観察をしなければ、施工の意味がなくなってしまうため要注意です。

DIYのシロアリ駆除で難しいこと

日本しろあり対策協会により認定を受けているシロアリ駆除業者の場合、ベイト工法の施工時は「ベイト工法管理者」を置くことが義務付けられています。

ベイト工法管理者は、「シロアリ防除施工士」の有資格者であり、カリキュラムに沿った講習試験の合格者です。シロアリの生態から木材、薬剤、建築、防除施工に関する専門的な知識をもっています。

専門知識のない人がDIYでベイト工法を施工した場合、どのような問題が起こるのか、解説します。

|

シロアリ被害の正確な調査

シロアリ被害の調査は、床下、天井や屋根裏、通気口、台所や風呂場の排水管といった、被害が出やすい場所の網羅的な調査が必要です。

また、シロアリ駆除業者は専門的な知識や長年の駆除経験をベースに被害の検査をおこないます。

「蟻道」「木材への被害」を重点的に確認し、木材被害は「打診」と呼ばれる音で判断する方法を使い、表面上はキレイでも、中身はスカスカになっている木材を見分けます。同レベルの検査は素人には難しいでしょう。

さらに、調査の仕方によってはシロアリ被害の拡大につながるケースもあります。具体的には、誤って蟻道(ぎどう)を壊してしまうケースです。

蟻道とはシロアリが土や木くず、排泄物などを混ぜ合わせて作る半円筒状のトンネルを指します。

蟻道が壊されるとシロアリは警戒を強め、住宅の別の場所へと移動してしまいます。発見が難しくなり、そのうえ、別の場所へと被害範囲が拡大することも考えられます。

効果的な駆除方法の選定

シロアリ駆除業者は検査の結果、「生息するシロアリの種類」「巣のおおよその大きさ」「木材被害の深刻度」を把握したうえで、「どの駆除方法が最適か」「どれくらいの薬剤量が適切か」を判断します。

同じベイト工法でも、地面に埋める容器の数や間隔が適切でなかったり、定期検査のやり方や頻度が適切でなかったりすると、せっかく手間と費用をかけても、巣の根絶に至らないケースもあります。

設置したベイト剤に食いつかなかったときの対応

ベイト工法は、シロアリがベイト剤に食いつくことで初めて効果を発揮します。しかし、なかなか食いついてくれないケースもあります。

シロアリ駆除業者であればシロアリ被害の場所や侵入経路を再調査してベイト剤の設置場所を変えたり、ベイト剤の種類を変更したりすることで、よりシロアリが食いつくように調整します。

一方DIYの場合、何をどうすれば食いつきがよくなるのかの見当がつかず、軌道修正に必要な措置が判断できません。

とはいえ、食いつくまで待ち続けるのではシロアリ被害が進行し、建物への深刻なダメージにつながる可能性があります。

作業者の健康管理・事故防止

シロアリ駆除業者は、日本しろあり対策協会が規定する「安全管理基準」を順守し、作業従事者の健康管理、作業現場での事故防止を徹底しています。

それらを学ばず現場経験もない場合、薬剤の誤飲、穴あけ作業中に配管を壊す、などの事故が考えられます。

土壌への穴開けなど専門的な作業

ベイト工法の効果を最大限に高めるには、決められた間隔で容器を土中に埋める必要があります。

埋める予定の場所に硬い土層やコンクリート層がある場合、駆除業者は専門の器具を使って最低限の小さな穴をくり抜きますが、道具なしで穴をあけることは難しいです。

地面をくり抜くには専門の機材が必要で、機材の購入となると数十万円以上することもあるため、DIYの方が高くつく可能性があります。

ベイト工法のDIYに最適な時期

ベイト工法のDIYに挑戦する場合、オススメなのは雨季と冬季です。その理由を解説します。

駆除効果の高い実施時期|梅雨から夏(6月から9月)

シロアリは、気温25〜35℃の範囲でもっとも活発になります。また、湿度も70〜80%とジメジメした気候の方が活発化します。

| 活発化する気温 | 活発化する湿度 | |

| ヤマトシロアリ | 25℃〜30℃ | 70~80% |

| イエシロアリ | 30℃〜35℃ | 70~80% |

シロアリが活発化する時期にベイト剤を仕掛けることで食いつくまでにかかる時間を短くし、毒餌が巣に行き渡る時間を短縮できます。

ただし、ヤマトシロアリは35℃、イエシロアリは38℃を越えると、共生している原生動物が死んでしまうため、涼しい場所に移動する習性があります。

そのため、猛暑日は効果が薄まるため、気温が上がりきる前に設置し終えるとよいでしょう。

予防に最適な実施時期|冬(12月から3月)

シロアリからの被害を最小に抑えたい場合、冬の実施もオススメです。

シロアリは冬眠しないものの、気温の低い時期は活動量が著しく低下します。

| 活動量が低下する気温 | |

| ヤマトシロアリ | 6°C以下 |

| イエシロアリ | 9°C以下 |

冬時期にベイト剤を仕掛けておくことで、シロアリが春になって活動を始めても、本格的な被害にあう前に巣の駆除ができます。

年末年始の大掃除のタイミングで仕掛けるのがよいでしょう。

緊急時は時期を待たず駆除業者に相談

床の異音や床材の沈下などすでに被害が明らかな場合、時期を待たずにシロアリ駆除業者に依頼しましょう。被害を最小限に抑えることで、建物の耐久度低下や修繕費用増加を防げ、トータルで見れば安く済みます。

ベイト工法とバリア工法の違い

シロアリ駆除・予防工事で、現在もっとも一般的な施工方法はバリア工法であり、液剤工法、液剤施工とも呼ばれます。

バリア工法は、住宅の床下に液状の薬剤を散布してシロアリを駆除するのと同時に、バリア層を構築しシロアリを住宅内に入れないよう予防的処理を施す施工法です。

| ベイト工法 | バリア工法 | |

| 仕組み | 家の周辺にベイト剤(毒餌)を設置し、シロアリに巣に持ち帰らせる | 床下の土壌に薬剤を散布し、シロアリが侵入できない層(バリア)をつくる |

| 施工箇所 | ・建物の外周

・とくに被害の多い被害箇所 |

主に床下で、建物の構造によっては、玄関、風呂場など |

| 使用する薬剤 | ・脱皮阻害剤(IGR剤) | ・液状薬剤

(日本しろあり対策協会の指定薬剤は全部で26種類) |

| 効果 | ・シロアリを巣ごと根絶する | ・薬剤に触れたシロアリを駆除する

・シロアリの侵入を防ぐ |

| 持続性 | 1年間 | 5年間 |

| 即効性 | 施工から1〜2ヶ月程度で効果が現れる | 施工後すぐに効果が現れる |

| 安全性 | 高い | 高いが、化学物質過敏症の場合は注意 |

ベイト工法は、バリア工法と比べると「人やペットの健康への影響が少ない」「室内工事が不要で、普段どおり生活できる」といったメリットがあります。

一方で「効果が現れるまで施工から1〜2ヶ月かかる」「敷地が狭いと施工が難しい」といったデメリットもあります。

どちらが適しているかは、両工法の違いを学んでからご判断ください。

ベイト工法のDIY手順

ベイト工法DIYの具体的な手順と準備物について解説します。

|

手順1)住宅の周りを確認し、ベイト剤が埋められる土壌であることを確かめる 手順2)ベイト剤の必要数を計算してから購入する 手順3)作業に必要な道具を準備する 手順4)ベイト剤を住宅の周りに埋める 手順5)1〜2ヶ月後、ベイト剤の周りにシロアリが集まっているかを確認する 手順6)各ベイト剤の有効期間に従って回収・交換をおこなう |

手順1)住宅の周りを確認し、ベイト剤が埋められる土壌であることを確かめる

ベイト工法では住宅の周りをぐるっと取り囲むようにベイト剤を埋める必要があります。

コンクリートで覆われている、ベイト剤を埋めるためのスペースがない、など問題がある場合はシロアリ駆除業者に相談をしましょう。

ベイト剤を埋められない場所がある場合はそこからシロアリの侵入を許してしまい、せっかくDIYしても効果が薄くなってしまう可能性があります。

手順2)ベイト剤の必要数を計算して購入する

市販のベイト剤は1〜2m間隔での設置が推奨されることが多いです。住宅の外周の長さを計測し、ベイト剤の推奨設置間隔で割ることで、ベイト剤の必要個数がわかります。

誤って容器を破損した場合や、当初の予定とは違う場所に設置したくなった場合に備えて、ベイト剤は多めに買っておくとよいでしょう。

手順3)作業に必要な道具を準備する

ベイト工法ではベイト剤を地面に埋めるため、掘る工程が必要です。以下の道具を用意しておきましょう。

|

手順4)ベイト剤を住宅の周りに埋める

購入したベイト剤の説明をよく読み、推奨間隔に従って薬剤を埋めます。作業中はなるべく軍手をしましょう。

ベイト剤に毒性は少ないですが、地面についている雑菌が傷口や爪の間に入る可能性があります。

手順5)1〜2ヶ月後、ベイト剤の周りにシロアリが集まっているかを確認する

購入したベイト剤に記載の方法でシロアリの食いつきや薬剤の減りを確認します。ベイト剤によっては容器の蓋を開けての確認が必要です。

シロアリは臆病なため、刺激を与えると逃亡します。確認の際は、容器の蓋を少しだけ開けて中をそっと覗き、揺らしたり叩いたり、長時間開けっぱなしにしたりしないよう注意しましょう。

容器の設置から半年経ってもシロアリが確認できない場合、ベイト剤の設置場所を変えるなど対処が必要です。

手順6)各ベイト剤の有効期間に従って回収・交換をおこなう

集まっていたシロアリが、確認できなくなれば駆除完了のサインです。ただし、姿が見えなくなってから半年ほどは様子を見ながらベイト剤の設置は続けましょう。

半年経ってもシロアリが姿を表さない場合、巣ごと駆除できたと判断して大丈夫です。ベイト剤設置から駆除までの目安は、トータルで1年半ほどです。

駆除完了後も新しい巣が生まれ、シロアリ被害が再開する可能性もあるため、シロアリへの警戒は怠らないようにしましょう。

ベイト工法DIYの効果を最大化するためのポイント

被害に遭いやすい場所には多めにベイト剤を設置する

基本的には薬剤の推奨間隔通りに設置すれば問題ありませんが、被害に遭いやすい場所に重点的に設置することで、シロアリが食いつくまでの時間を短縮できます。

湿気を好むシロアリが発生しやすい水回り周辺(風呂場、洗面所、トイレなど)、シロアリの通り道である蟻道が確認された場所、被害のあった木材の近くには多めに設置しましょう。

継続的な管理と観察を止めない

DIYの手順でも紹介した通り、シロアリが食いついてからも定期的に容器の中身を確認する必要があり、その頻度は月1回程度です。

定期確認の目的はシロアリの存在確認とベイト剤の補充です。

とくにベイト剤の補充は重要です。シロアリがまだ生き残っている状況でベイト剤が切れていると、せっかく容器を埋めている意味がありません。

実施したはいいものの、定期点検を怠って施工の意味がなくなってしまうケースは多いです。

ベイト工法のDIYに必要なもの

ベイト工法のDIYに必要な道具について、種類ごとに紹介します。

ベイト剤・容器・餌木一体型のベイト剤

薬剤量の調整や餌木の調整が不要なベイト剤・容器・餌木一体型のベイト剤です。手軽な反面、自分で薬剤の濃度調整はできません。

シロアリハンター

| 販売会社 | イカリホールディングス株式会社 |

| 殺蟻成分 | ビストリフルロン |

| 有効期限 | 最長2年 |

| 特徴 | ・容器ごと土に埋めるだけで作業完了

・餌木には松材が使われ、シロアリを強く惹きつける |

アースガーデン シロアリの巣撃滅

| 販売会社 | アース製薬株式会社 |

| 殺蟻成分 | ヘキサフルムロン |

| 有効期限 | 約1年 |

| 特徴 | ・容器ごと土に埋めるだけで作業完了

・「ロングスティック形状」で地面下にいるシロアリの遭遇率アップ |

ベイト剤・容器・餌木のセット

ベイト工法に必要なベイト剤、容器、餌木がバラバラの状態になっているセットです。自分で薬剤希釈や餌木のセットが必要で手間がかかりますが、市販のベイト剤よりも濃い薬剤をつくれます。

エクステラ 地中設置型ステーションセット

| 販売会社 | エンシステックスジャパン有限会社 |

| 殺蟻成分 | クロルフルアズロン |

| 内容物 | ・地中設置型ステーション

・インターセプター(餌木) ・ベイト剤レクイエム |

| 有効期限 | 記載なし |

| 特徴 | ・シロアリ駆除業者も使う

・ベイト剤と水を混ぜ合わせ、薬剤を自分で調合する必要がある |

薬剤以外に必要な道具

ベイト工法のDIYには、住宅周辺の測定、ベイト剤の埋め込みが必要です。そのために必要な道具も準備しましょう。

|

シロアリによる被害

シロアリ被害を見落とすと、住宅に取り返しのつかない損害をもたらす可能性があります。ここでは、シロアリがもたらすリスクを解説します。

シロアリ被害がもたらす建物の耐久度低下

木材がシロアリに侵食されると、住宅の耐久力が著しく低下してしまいます。

シロアリ被害にあった建材の強度実験によると、断面積が16%失われただけで、圧縮に対する強さと曲げに対する強さがいずれも約50%まで低下することが判明しました。強度の劣化は、見た目以上に深刻です。

木材の劣化により、住宅の地震に対する抵抗力が大きく損なわれます。1995年の阪神淡路大震災後の被害調査では、完全に倒壊した住宅の多くでシロアリの被害が確認されました。

さらに2016年に発生した熊本地震でも、倒壊した建物の一部はシロアリ被害が原因だったことが事後の調査によって明らかにされています。

修繕・リフォーム費用がかかる

シロアリ被害にあった住宅は、丸ごと建て直すケースは稀で、通常は被害を受けた部分の修理や補強で対応します。

補修やリフォームに必要な金額は被害の程度で異なり、一般的な目安は次の通りです。

| 補修場所(1箇所あたり) | 相場 |

| 床下の補強(腐食した木材の交換など) | 20~50万円程度 |

| 柱の補強 | 10~50万円程度 |

| 床材の張り替え | 100〜200万円程度 |

| 柱の交換 | 100~200万円程度 |

| 建物基礎部分の補強 | 200万円以上 |

| 屋根や梁の修繕 | 200万円以上 |

被害が軽いうちに駆除や予防対策を実施すれば、大がかりな補修工事を避けられるため、最終的な出費を大幅に削減できます。

早期依頼で被害を抑える

ベイト工法は、効き目が現れるまでに数ヶ月から半年程度の期間を要するため、うまくいかなかったと判明するのも施工から時間が経過してからです。

修繕や建て替えに必要な費用を考慮すると、効果の不確実な手法を長期間継続するのはリスクが高いです。

シロアリ被害にあっていると思ったとき、まずは専門業者へ相談し、無料の診断調査を受けることをオススメします。

まとめ

ベイト工法は住宅周辺のシロアリを巣ごと根絶できる施工方法です。

ベイト剤は簡単に手に入るのでDIYを検討する人も多いでしょう。しかし、効果的な施工のためには専門知識や経験、場合によっては専門的な道具も必要です。

自分でベイト剤を設置したものの、効果のないまま時間が経過してしまった場合、シロアリ被害を広げてしまう可能性もあります。

リフォームや建て替えを防ぐためにも、住宅の周りでシロアリを見かけた場合、まずはシロアリ駆除業者に無料の現地調査を依頼しましょう。

この記事の監修者

|

「家とあなたを護る。」害虫・害獣駆除から雨漏り・大規模リフォームまで。一級建築士事務所ならではのワンストップサービスで、大切な家とお客さまの健康を守ります。害虫・害獣駆除、総合リフォーム、外壁の塗装や屋根の葺き替え、雨漏り工事、建築・土木工事に災害復旧工事などワンストップサービスで施工。シロアリの駆除歴15年、対応件数累計18,000件の豊富な実績があり、経験豊富なスタッフがお客様のニーズに合わせて、害虫駆除いたします。 |